En el V Encuentro Regional de Cocina Tradicional y Popular se presentó esta conferencia que resalta 6 rasgos de esta comida

Juan Carlos Núñez Bustillos

La cocina tradicional nos remite a la comida agradecida y amorosa. A la que se cocina con tiempo, sin prisas. A la que se prepara con las manos, en comunidad. A la que además de alimentarnos el cuerpo nos nutre el espíritu. La cocina tradicional nos vincula con la historia, con la naturaleza, con la religión, con la vida y con la muerte. Por eso su importancia va mucho más allá de sus espléndidos sabores y de una romántica nostalgia por el pasado. La cocina tradicional nos dice en cada plato quiénes somos, dónde estamos, qué creemos.

En esta conferencia me referiré a seis rasgos de la comida tradicional y del valor que éstos representan. Se trata, como veremos, de una cocina vinculada fuertemente a la naturaleza, sabia, plural, agradecida, colectiva y festiva. Y hablaré también de las amenazas que esta práctica cultural enfrenta en la actualidad.

Partamos por reconocer que comer no es solamente un acto biológico, sino que es también un acto cultural. Comemos con la boca, por supuesto. Nos alimentamos para poder sobrevivir. Pero comemos también con la cultura, con la forma de ver el mundo y de estar en él.

En el libro “Sabor que somos”, Elba Castro, Sergio René de Dios Corona y un servidor lo expresamos así:

“A pesar de que comer signifique fundamentalmente un acto de sobrevivencia, la satisfacción a una necesidad básica y por lo tanto un acto enteramente animal e individual, lo cierto es que, además, comer significa comprobar que somos seres gregarios, pues se come también con los afectos, con los ojos, con el significado que tiene el ‘otro’ en colectividad, y, además, con el apego a la tierra, con lo que conozcamos y con lo que ignoremos del territorio que habitamos.

“De esa manera, comer responde a una identidad colectiva, a un rasgo que compartimos en nuestras aparentes individuales motivaciones, gustos, aversiones y preferencias, influidos por una herencia grupal que nos enlaza, que además tendrá sus antecedentes, sus saberes, sus mitos y su lectura del territorio que habita. Al participar de estos conocimientos, costumbres y modos de ser, consciente o inconscientemente los reforzamos o los olvidamos y vamos configurando la actualidad de nuestro pueblo… ahí comienza la magia de la cultura gastronómica; el constante movimiento entre lo que permanece y lo que cambia en una idea que, partiendo de lo individual, tiene un impacto colectivo y que nos genera ‘coincidencias’ en los modos de ser de este territorio que nos sabemos habitantes” (Castro, 23).

Empecemos entonces por lo más obvio. Si nos preguntamos por qué nos gustan algunos alimentos y otros no, la primera respuesta probablemente sería: “por su sabor”. Eso solamente sería válido para los alimentos que hemos probado al menos un par de veces. Y, sin embargo, resulta que no hemos probado nunca muchos de los alimentos que decimos que “no nos gustan”, de manera que lo que comemos no depende sólo ni principalmente de su sabor, sino de lo que pensamos sobre ellos. De las ideas colectivas que tenemos sobre ciertos productos. Lo que para unos es un manjar, para otros es una algo incomible.

A algunas personas nos gustan los chapulines, otras no los probarían por ningún motivo. Comerlos o no, no depende únicamente del sabor de estos insectos, sino de lo que pensamos sobre comer bichos. Si en nuestra comunidad se saborean ordinariamente es muy probable que nos vayan a gustar, pero si en nuestras familias no los comemos y además nos dicen que eso no se come, difícilmente nos gustarán.

Asistí a una boda, aquí en Guadalajara, donde nos ofrecieron unas patitas de cerdo deliciosas. La mayor parte de los invitados las devorábamos felices. Había entre los invitados una joven judía que venía de Nueva York. A ella le parecía extrañísimo que nos comiéramos con tanto gusto las patas de un puerco. Era para ella algo inconcebible y exótico.

Por eso me tomó una foto mientras yo le hincaba el diente con singular alegría a una patita, de la misma manera y por las mismas razones que un mexicano le toma una foto a un chino que se come un escorpión en Shangai.

El antropólogo Marvin Harris lo explica así:

“Muchas sustancias que los seres humanos no comen son perfectamente comestibles desde un punto de vista biológico. Lo demuestra claramente el hecho de que algunas sociedades coman y aun encuentren deliciosos alimentos que otras sociedades, en otra parte del mundo, menosprecian y aborrecen […] Si los hindúes de la India detestan la carne de vacuno, los judíos y los musulmanes aborrecen la de cerdo y los norteamericanos apenas pueden reprimir una arcada con sólo pensar en un estofado de perro, podemos estar seguros de que en la definición de lo que es apto para consumo interviene algo más que la pura fisiología de la digestión. Ese algo más son las tradiciones gastronómicas de cada pueblo, su cultura alimentaria […] La comida, por así decirlo, debe alimentar la mente colectiva antes de poder pasar a un estómago vacío. En la medida en que sea posible explicar las preferencias y aversiones dietéticas, la explicación habrá de buscarse no en la índole de los productos alimenticios, sino más bien en la estructura de pensamientos del pueblo de que se trate” (2005: 12-13).

Pero no se trata solamente de preferencias y sabores. Además, disfrutamos de algunos platillos solo en ciertas épocas del año, aunque los pudiéramos preparar en cualquier otro.

La capirotada, en Cuaresma; la rosca, el día de Reyes; el pan de muerto en noviembre. Podríamos consumir estos alimentos cualquier día, pero no lo hacemos porque comerlos sólo en sus fechas le da sentido a cada una de estas celebraciones.

Nadie nos prohibiría, nada nos pasaría si nos comiéramos un pan de muerto para acompañar la cena de esta noche o si ofreciéramos de postre en una cena navideña una capirotada, pero no lo hacemos porque además de comer con la boca comemos con la cultura: con nuestras tradiciones, con nuestra identidad, con nuestras creencias.

Así, los alimentos y su preparación están ligados a la historia, al entorno natural, a los rituales, a las creencias… Hay alimentos prohibidos y comidas de festejo. Incluso los ayunos, presentes en muchos pueblos, se sostienen en la cultura y no en la biología.

No es entonces difícil comprender la dimensión cultural de la cocina. La cultura nos habita, se expresa en lo que hacemos, se nos sale por las manos cuando cocinamos y vuelve al cuerpo de nuevo convertida en alimento que nos nutre, pero que también nos significa, que nos hace ser parte de una comunidad.

En ese ir y venir se actualiza todos los días la cultura alrededor de la estufa, del fogón, de la mesa. Por eso, insisto, los alimentos no pertenecen sólo al ámbito nutricional o del deleite, sino al de la expresión de la identidad de una comunidad.

Si esto ocurre con la comida, en general, en el caso de la cocina tradicional es todavía más claro.

Veamos pues algunos rasgos de la comida tradicional que apuntalan esta afirmación. Antes, vale la pena detenernos para explicitar un par de constitutivos de la cocina tradicional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cocina tradicional? Me parece que no es necesario hacer grandes elaboraciones, pero sí conviene señalar dos rasgos fundamentales.

La cocina tradicional es una cocina ancestral. Frente a la cocina contemporánea o de fusión cuyo énfasis está en la innovación y la experimentación para crear platillos nuevos con ingredientes exóticos y tecnología sofisticada, la cocina tradicional elabora sus platos con ingredientes locales y con formas de procesarlos que persisten a lo largo de muchas generaciones. El otro rasgo es que es una cocina local. Es la cocina específica de un lugar opuesta a la cocina global de las grandes cadenas cuyo éxito consiste en que la hamburguesa o el café que venden sepa exactamente igual en Tokio que en Buenos Aires o Querétaro. La cocina tradicional implica, por el contrario, el sabor único constituido a partir de los ingredientes regionales de una zona específica y de sus modos de elaborarlos.

Una vez dicho esto, veamos algunas características de la comida tradicional.

1. Es una cocina vinculada a la naturaleza

Cuando hablamos de cocina suelen prevalecer en las conversaciones los temas referentes al sabor de los platillos y a la forma de elaborarlos. Es menos común que hagamos referencia al origen de los ingredientes. En la cocina tradicional éstos provienen del entorno inmediato. En cada plato está puesta la naturaleza del lugar.

A lo largo de su historia el ser humano ha comido primordialmente los alimentos que ha tenido más a la mano. Los habitantes de las comunidades costeras: tortugas, cangrejos; focas los del polo norte; ranas los de los lagos; simios los de las selvas asiáticas. Y así podríamos ir recorriendo las diferentes regiones del mundo con sus ecosistemas y enlistando los cientos de ingredientes propios de cada entorno. En todos los casos, por supuesto, algunas plantas silvestres que crecen en las diferentes regiones. Y en todos los casos, también, las plantas que se pueden cultivar en cada región porque se adaptan a las condiciones del medio ambiente.

Lo mismo que ocurre con la artesanía. Los artesanos toman las materias primas que les ofrece el territorio para transformarlas en verdaderas obras de arte: conchas, barro, plumas, palmas, tules, agujas de pino, jícaras, obsidiana, según lo que hay en el lugar, lo que está más a la mano. La cocina tradicional sigue esta misma lógica, es una comida artesanal.

Vemos así que las comunidades locales establecen un fuerte vínculo con su entorno. No es solo en una relación utilitaria para la obtención de un recurso, es una imbricación con la naturaleza. Es estar en ella, con ella.

En este sentido la cocina tradicional es una cocina natural, ligada fuertemente al entorno, al territorio, al clima, a los ciclos naturales, a los sabores de la tierra.

Son sus ingredientes principales los que ofrece la naturaleza de una región específica, no los traídos desde fuera, no los que recorren miles de kilómetros en barcos y en aviones, sino los que están en el entorno.

Por ello es tan importante la cocina tradicional, porque está fuertemente vinculada a las montañas, a los valles, al mar, a las lagunas, a los ríos. Porque depende de los ciclos naturales y no de los ciclos de refrigeración y congelación. Porque está al tanto de las estaciones del año y no de las estaciones aduanales.

Además de aportar los ingredientes fundamentales de la comida popular, la naturaleza está presente también en los utensilios y dispositivos para elaborar, empacar y guardar estos alimentos. Las hojas de maíz o de plátano para envolver los tamales, las cajitas de madera que dan incluso su nombre a las cajetas, las piedras en que se cocinan algunos platos, las ollas y los comales de barro, el tipo de leña, las hojas de roble en que se hornean las gorditas de maíz, los bules donde se guarda el agua. Todo ello aporta sabor y en todo ello está presente también el entorno natural específico de una región.

La destrucción de los entornos naturales es una grave amenaza para diferentes ámbitos de la vida humana. Es también una grave amenaza para la cocina tradicional. El pescado blanco, que fue emblema de la cocina tradicional de la ribera del lago de Chapala, prácticamente ha desaparecido. En una visita a Tomatlán, las personas que elaboran la salsa con el chiltepín, un chile silvestre, nos contaron su preocupación porque la deforestación se está llevando también a esta planta que crece de manera natural y que pierde algunas de sus propiedades cuando es cultivada. En ese mismo municipio vimos la angustia de los habitantes de los márgenes de la presa Cajón de Peñas porque un proceso de contaminación del agua había afectado fuertemente a la población de chacales.

De la misma manera en que la urbanización en esta ciudad cubierto de concreto las zonas donde los artesanos recolectaban tierras para prepara los colores del barro, la destrucción del medio ambiente pone en riesgo ingredientes de la cocina tradicional.

Al conocer la importancia que tienen estos ingredientes silvestres, al valorarlos, al utilizarlos responsablemente, al conservarlos, las cocineras y los cocineros tradicionales, hacen también una labor de cuidado del ambiente.

2. Es una cocina sabia

Veíamos cómo la cocina tradicional echa mano de los ingredientes que la naturaleza nos regala. Este imperativo de conseguir alimento como una tarea fundamental para la sobrevivencia de la comunidad favoreció un conocimiento muy preciso del entorno. Confundir una planta venenosa con una comestible o ingerir el hongo equivocado, podría ser mortal.

Cada comunidad local fue entonces cultivando a lo largo de los siglos este saber sobre su territorio y sus recursos.

Cada una descubrió cuáles son los mejores ingredientes, cómo conseguirlos, de qué manera cultivarlos, cómo preservarlos y, por supuesto, cómo cocinarlos.

A eso me refiero cuando insisto en que el valor de la cocina tradicional va mucho más allá del gusto por ciertos sabores. En sus platos están concentrados siglos de sabor, pero también de saber.

El conocimiento de los ciclos de la naturaleza es vital en este ámbito. Saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. En que temporada se pueden cazar los armadillos o cuando hay que recolectar los escamoles; si ya están en su punto los quelites o el momento preciso en que baja la marea para ir por las almejas…

Este saber implica también el cuidado de estos recursos para preservarlos a las generaciones que vienen. Cada comunidad lo va aprendiendo y lo va compartiendo con sus nuevos integrantes.

Controlar el fuego de hornos y fogones, calcular el punto de una barbacoa, determinar la profundidad del horno de tierra o tortear adecuadamente una tortilla implica un saber que pocas veces es reconocido socialmente, pero que determinantes para la cultura de un pueblo. Una vez le pregunté a una viejita que preparaba tamales cómo sabía cuándo la masa de los tamales estaba lista. Me respondió: “Cuando la apachurras y la masa se pedorrea, es que ya está”. Conocer esto hace la diferencia entre preparar unas suaves corundas o unos tamales “pasmados”.

Larga es la lista de conocimientos que se requieren para elaborar cada plato de la cocina tradicional. Al seguir elaborando estos platos las cocineras y los cocineros tradicionales son también guardianes del conocimiento, del legado de los ancestros, son enciclopedias vivas.

3. Es una cocina plural y diversa

Al estar tan estrechamente vinculada al entorno la cocina tradicional es también una cocina diversa pues, aunque puedan compartir ecosistemas similares, cada comunidad tiene un entorno natural muy específico que repercute en los sabores de su cocina y en algunas formas de prepararlos. Por eso incluso los frijoles que preparan dos vecinas, no saben igual.

Conocí un viñedo en el Valle de Guadalupe. Tenía dos parcelas. Una en la ladera de una colina y otro, en el valle. No distaban dos kilómetros. Era la misma uva, la misma mano que las cultivaba y, sin embargo, el vino que producía cada una era muy diferente. Imaginemos entonces cuando nos referimos a comunidades distintas. Se trata de sabores y de formas únicas de producirlos. Por ello la comida de cada localidad es tan valiosa, porque es irrepetible, insustituible.

En esta época de globalización donde la vida tiende a uniformarse, la cocina tradicional apuesta por la diversidad. Preparar una comida con los ingredientes naturales y con las formas ancestrales es una resistencia gozosa frente a la homogeneidad.

Una investigación de Elba Castro, de la Universidad de Guadalajara, refiere lo siguiente:

“Si bien la relación entre culturas y ecosistema, y más con la diversidad biológica, en algunas ocasiones ha resultado benéfica para la selección de material genético, es cierto que las culturas actuales ha mermado significativamente esta riqueza biológica (es decir, no sólo ha erosionado la riqueza de recursos sino sus relaciones y el resultado de estas relaciones) […] la homogeneización de la alimentación mundial va mermando el aprendizaje de miles de años sobre el uso de la riqueza biológica propia de cada pueblo. Como señala Paolo Bifani: de las más de 240 mil especies de plantas conocidas, sólo 150 han sido domesticadas por el hombre, y sólo 30 de ellas proporcionan 85% del peso de los alimentos consumidos por los seres humanos.

Añade Castro:

“Como se aprecia, el consumo de alimentos establece una relación directa con la biodiversidad. Los pueblos de Mesoamérica contaban en su dieta regular con alrededor de 60 y 80 especies de plantas alimenticias, además de 600 plantas no cultivadas, 300 especies de peces, moluscos y crustáceos y 101 especies de insectos con valor proteínico. En la actualidad, los países del mundo dependen de ocho especies (trigo, arroz, maíz, cebada, avena, sorgo, mijo y centeno) que proporcionan 75% del total de proteínas alimenticias y energía consumidas por el hombre, y tres de ellas: trigo, maíz y arroz, proveen 50% de la energía humana.

“En otras palabras y con cifras redondas: ‘De 75 mil plantas conocidas y de millones de especies animales y vegetales son únicamente quince especies de plantas y ocho de animales las que dan cuenta de 90% de la producción alimentaria mundial” (Castro, 2000).

Aterricemos este fenómeno en el estado de Jalisco, y más específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. La investigación de Castro concluye: “Se evidencia una pérdida de la diversidad biológica de la alimentación en la región. De tener la posibilidad de consumir 165 especies en el siglo XVI ahora se consumen regularmente 22 especies, es decir que ahora sólo nos alimentamos con un 13% del total de las especies posibles de consumir en la dieta del siglo XVI. De los cuales, más de la mitad (63%) son de procedencia extranjera” (Castro, 156).

Después de analizar estas cifras queda clarísima la importancia que tiene la cocina tradicional en su contribución a la diversidad culinaria, cultural y biológica. Cada cocina es un aporte a la pluralidad, es un reservorio de saber con sabor.

Muchos de los alimentos que ya no consumimos no han desaparecido del planeta, pero sí han desaparecido del común de las mesas tapatías. Han caído en un desuso cultural. Mezquites, tejones, cacomites, acociles, armadillos, güilotas, bocudos, bonetes… Ya casi no se prepara la maríagorda, ni los antes o la horchata de chufa.

Hace cinco años todavía encontré en la romería de la Virgen de Zapopan a un viejito que vendía cacomites cocidos. Fue la última vez que los conseguí en Guadalajara. Este bulbo de la flor del tigre que crecía silvestre en los márgenes de los arroyos, se recolectaba después de las “lluvias”. Se ofrecía en las fiestas patrias de septiembre y en la romería de la Generala, el 12 de octubre. He vuelto una y otra vez, y ya no hay quien lo venda. Y cada vez hay menos gente que sabe qué son. Afortunadamente en otras localidades de Jalisco todavía se consume. Como este ejemplo podríamos encontrar otros.

El desuso cultural de un ingrediente y su preparación es una pérdida muy difícil de subsanar, pues, como decíamos antes, requiere de un saber que pasa necesariamente por la experiencia.

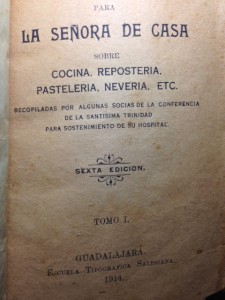

No basta con tener una receta, es un saber hacer. Cuando vemos recetarios antiguos constatamos la dificultad para interpretarlos en estos tiempos.

Valorar pues la cocina tradicional es valorar el aporte local a la globalidad. No se trata, por supuesto, de decir que la cocina tradicional debe ser la única o que es mejor. No, se trata de reconocer sus aportes, de valorarla, de preservarla.

4. La cocina tradicional es agradecida

Los cocineros tradicionales y quienes disfrutan de sus preparaciones saben muy bien que los ingredientes no salen de los anaqueles de un supermercado; que la leche, como piensan algunos niños citadinos, no proviene del envase. Esta estrecha relación de la que hemos hablado antes con la naturaleza hace que la cocina tradicional sea una cocina agradecida. Al depender tanto del entorno, valora y agradece cada uno de sus ingredientes.

Muchas de las fiestas y rituales originarios tienen que ver con la ofrenda y los agradecimientos por las cosechas y los alimentos.

Al ser de temporadas, la cocina tradicional es una cocina paciente. Esa espera gustosa por un fruto, por una hierba, por un pez, dota de sentido a la preparación y la vincula, de nuevo, con la naturaleza. Las cocineras tradicionales saben esperar y no se enojan si no hay verdolagas en las secas o mandarinas en mayo. Pero cuando aparecen, es una fiesta. Se recolectan, se preparan, se disfrutan.

En el otoño, las cocinas de los pueblos se llenan de flores silvestres que regala la naturaleza. Las primeras cosechas se ofrendan como agradecimiento a Dios, a la naturaleza.

Uno de los ejemplos más representativos de ello es el maíz. Desde tiempos prehispánicos las ofrendas con esta y a esta semilla sagrada son comunes. En la actualidad, los primeros elotes se siguen comiendo en la misma milpa como expresión colectiva de gratitud y de fiesta. Son las elotadas o las elotizas, como solemos llamarlas.

En el libro “Sabor que somos” decimos al respecto:

“La elotada guarda el carácter ancestral de la ofrenda. La gratitud por la lluvia y la cosecha. Es la milpa el lugar de reunión, el campo, el aire fresco y el riesgo festivo de una última tormenta desbalagada al fin del temporal. Los primeros elotes se comen siempre ahí, en un ritual sin aspavientos, en un banquete sencillo.

Es tan grande la alegría por el principio y fin del ciclo del alimento que no se requiere más. Elotes solos o con limón y chile, elotes con crema y queso. Elotes cocidos y elotes tatemados. Tamales de elote.

Las mazorcas tiernas se cuecen en enormes tinas de metal bajo las cuales arden leños recogidos por ahí. En el campo, a la sombra de un árbol, ya en plan de fiesta se pone la lumbre… Las mujeres se levantan temprano para hacer los tamales […] Si hay modo y el año ha sido bueno, si además de la milpa, el dueño tiene también sus animalitos, la elotada se completa con una birria de chivo o de borrego o con un puerquito sacrificado para la ocasión y preparado también por ahí. Un buen trago de tequila derecho abre el apetito y prepara el espíritu para la convivencia.

Si hay sacerdote, suele celebrarse una misa. También ahí, en la milpa. En el lugar más bonito, bajo la sombra del árbol más frondoso. En la ceremonia se hace explícito el agradecimiento y se llevan al altar los elotes. Pero si no hay padre no importa. La ofrenda de los elotes no necesita oficiante porque los celebrantes son todos, el altar es la milpa misma y los granos de maíz la comunión que encuentra a todos. Peones y patrones. Medieros y propietarios. Padres, hijos, primos, abuelos, tíos, amigos, amigos de los amigos, vecinos, transeúntes porque en la elotada no hay gorrones, todos son bienvenidos como bienvenido y bendecido es siempre el maíz que llega de nuevo para alimentarnos”.

Esta valoración de las temporalidades y de los ciclos, hace de la cocina tradicional una cocina paciente, reposada; es una cocina a fuego lento. Las cocineras saben bien que no se pueden apresurar los platos ni las preparaciones, que hay que darle su tiempo a cada cosa. Todo lo contrario de las cocinas industriales.

Es un arte, una artesanía que se elabora con cuidado. Y se come también igual, con paciencia, disfrutando el alimento y la conversación. Y los ratos de espera mientras se cocina la birria o salen del cazo las carnitas, son ratos de encuentro con los otros. Con los vapores que emanan de las cazuelas surgen recuerdos y se crean vínculos, se va cuajando la identidad para constituir el tejido social que crea vínculos de confianza, de acuerdos y de paz.

5. La cocina tradicional es colectiva

La cocina tradicional es una cocina comunitaria. Ahí no hay chefs que ganan medallas para sí, sino “doñas” y “dones” que trabajan colectivamente en la preparación de los alimentos fuera de los reflectores y del glamour que ahora se ha puesto de moda en los asuntos relacionados con la gastronomía.

La cocina tradicional forma parte de la cultura popular y ésta es, por definición, colectiva. “Es siempre movimiento. Va y viene, se entrecruza y entrelaza en una inmensa diversidad de personajes y expresiones. Es una continua transformación imposible de congelar. La cultura popular es de todos, no tiene dueños, ni autores, ni monumentos. Carece de historia oficial y de relatos notariados. No hay quien expida certificados de origen ni actas de nacimiento. Porque miles de personas recrean cada día sus manifestaciones, en los más diversos lugares”.

En la elaboración de los platillos tradicionales, especialmente en los de fiesta, participan familias enteras, a veces buena parte de una comunidad. El proceso, eso sí, es conducido con maestría por las matriarcas o los patriarcas. Mujeres y hombres, niños y ancianos, participan del proceso. Unos matan el puerco o preparan el horno, los más pequeños abren las vainas o desgranan el maíz. Las tareas se reparten y cocinar es un jolgorio. Hay música, chistes y chismes.

Beatriz Rosette lo expresa así al recordar la preparación de un plato tradicional en su familia: “El ritual daba inicio desde muy temprano, cada uno de nosotros teníamos una participación. Los comisionados para salir a las compras siempre eran los mayores, entre ellos yo. Realmente disfrutaba salir al mercado con mis hermanos…

Los nueve hijos de mi madre éramos participes de la producción que se generaba esa mañana fría, al compás de un espléndido ritmo que surgía de la comunión energética y espiritual en la que estábamos inmersos, conjugando una atmosfera lúdica en la que intervenían todos los elementos, desde la estufa que ya producía algunos sonidos y vapores que impregnaban el ambiente, el ritmo del propio metate en el vaivén de las moliendas, los sonidos del agua al agitarse, así como diversas clases de vocecitas y sonrisas que emergían del corazón de mis hermanos…

Ya han pasado muchos años de estas gratas emociones que enmarcaran un trabajo colaborativo bajo el sello indeleble de hermandad, y aún resuenan en mi oído como una canción el bullicio, la tertulia, los sonidos del metate y aspiro las evaporaciones que se generaban en la estufa. De todo aquello que entonaba la orquestaba integrada por mis ocho hermanos y yo en la preparación de la cena” (Rosette, 2016).

Testimonios como este dan cuenta de ese sentido comunitario que implica la elaboración de la comida tradicional. Por eso, como decíamos antes, en las cocinas de los pueblos siempre hay lugar para todos. El carácter agradecido y comunitario diluye en las mesas los límites de la propiedad privada. No es la comida individual que compra cada, para sí mismo, en los expendios de comida rápida de las ciudades, es, por el contrario, la cazuela que se pone en el centro y que se reparte generosamente entre quienes se congregan alrededor de la mesa. ¿A quién no le han ofrecido al menos un taquito de frijoles cuando se asoma por alguna de estas cocinas?

Si la naturaleza nos ofrece generosa los ingredientes, ¿Cómo entonces no se va a ofrecer lo que elaboramos con ellos a otras personas?

6. La cocina tradicional es fiesta

Aunque la cocina tradicional es también una cocina del diario, la que se prepara cada día para solventar la necesidad de alimentación, sus platos más emblemáticos son festivos. En el apartado anterior subrayábamos el carácter colectivo de esta cocina.

Son estas ocasiones que logran reunir a la familia entera y a veces a buena parte de la comunidad, elaboraciones festivas que se preparan en fechas especiales.

Así como la familia le prepara al tío que regresa del norte el mole que tanto le gusta, la comunidad prepara los platos más especiales para celebrar y para darle significado a los diversos festejos. Y, como señalábamos antes, es la misma preparación de los alimentos ya una fiesta.

Veamos, por ejemplo, el caso del pozole. “El pozole es siempre una fiesta. Se prepara en los hogares jaliscienses cuando hay algo que celebrar. Y cuando no, la propia preparación de este emblema de Jalisco se convierte en el motivo del festejo. Si hay pozole hay reunión. Amigos, parientes, vecinos. Siempre se elabora en grandes cantidades y siempre queda para el recalentado, que suele ser todavía más sabroso”, decimos en el libro Sabor que Somos.

7. La cocina tradicional es una cocina amenazada

Pero no todo es fiesta en la cocina tradicional. Es también una comida amenazada. Hemos señalado antes algunos de sus rasgos más positivos. Sin embargo, la cultura actual y la ruptura del tejido social contraponen a cada uno de ellos daños reales que lamentablemente la van mermando.

Decíamos que es una cocina vinculada fuertemente a la naturaleza. Si, los entornos naturales se ven afectados, la cocina tradicional también sufre. Escasean los ingredientes, hay que ir por ellos a lugares cada vez más lejanos. Algunos de plano desaparecen. O existen, pero sumamente contaminados.

Las plantas silvestres que antes eran de todos, que se recolectaban libremente, comienzan a privatizarse, a convertirse en mercancía. Porque ahora todo es de alguien, porque intereses privados, compañías extranjeras que expolian los territorios comunitarios y narcotraficantes, se adueñan de los territorios y de todo lo que hay sobre ellos.

Uno de los gestos humanos más ancestrales, una costumbre elemental de la hospitalidad es ofrecer un vaso de agua a quien llega.

Pero el agua dejó de ser un bien común, un regalo de la naturaleza que se ofrece al sediento, sea quien sea, y se convirtió en una mercancía. Ahora en las fondas y restaurantes se vende el agua natural. Los campesinos intercambiaban semillas y garantizaban así el intercambio genético de los cultivos. Actualmente, grandes cadenas trasnacionales controlan buena parte del mercado de las semillas y las venden a altos precios. Esta tendencia a la privatización de la naturaleza va a contracorriente de la cocina tradicional que se fundamenta en esa imbricación respetuosa con la naturaleza y generosa con el prójimo.

En este mismo sentido, la cultura individualista que pone en el centro los intereses privados sobre los comunitarios afecta también a la cocina tradicional. Frente a la cazuela comunitaria aparece la tentación de la charola individual.

La cultura de la eficiencia que lleva al extremo el principio de la mayor producción al menor costo, en donde todo tiene que ser rápido y barato tiende a apresurar los procesos y nos va haciendo creer que cocinar a fuego lento, como hace la cocina tradicional, es una pérdida de tiempo.

Para qué molcajete si tenemos licuadoras, para qué carbón amansado si ya hay microondas. No quiero decir con esto que no convenga aprovechar algunas ventajas tecnológicas, sino que es un riesgo dejarse llevar sin más por la necesidad de hacer mucho y pronto. Y a bajo costo, con ingredientes de menor calidad. Se instala también la idea de que cocinar es una tarea degradante.

Nos contaban los productores de salsa de chilpete de la costa de Jalisco que algunos productores en vez de ir a los cerros a recolectar los chiles de las plantas como tradicionalmente se hacía, arrancaban la planta completa para hacer esa tarea más rápida, cómoda y eficientemente en la casa. Esa planta que podía fructificar nuevamente, que alimentaba también a algunas aves, se perdía para la ganancia de unos pocos y la pérdida de todos.

Es una tristeza ver ahora los pasajes subterráneos en el centro de Guadalajara que antes rebozaban de dulcerías tradicionales y refresquerías. Una a una se han ido acabando. Son sustituidos por establecimientos que venden baratijas importadas. Ya pocos están dispuestos a pagar el valor de un dulce que requiere un trabajo cuidadoso, casero, artesanal.

¿Qué iba a hacer un borrachito de leche, como los que preparaba don Ramiro Hernández de la desaparecida dulcería Concha, frente a un caramelo industrial importado que vale diez veces menos? Desaparecieron ya. Lo mismo que varias refresquerías como la Central fundada en 1947.Hacen falta políticas públicas para recuperar esta tradición antes de que termine de morir.

Lo mismo pasa con los utensilios artesanales que se van perdiendo frente a la plastificación de la cultura. Hace quince días fui al mercado de San Juan de Dios a buscar un cedazo como el que utilizaba doña María Cuevas para colar la cajeta de membrillo que elaboraba pacientemente. Se fabricaban con madera y crin de caballo. Ya no hay. Ahora son de plástico.

Esta época que desprecia lo antiguo, que no valora a las mayores, que apuesta por la innovación vertiginosa es también una amenaza para el saber ancestral de la cocina tradicional que se ha preservado por siglos. Algunos jóvenes no se alcanzan a percatar de que no se trata solamente de cocinar un plato, sino de recibir y mantener un legado rico y generoso. De ahí la importancia de reconocer a la cocina tradicional como un eslabón entre generaciones.

Si la riqueza de la comida tradicional es su diversidad, la cultura de la uniformidad constituye otro desafío. La globalización propicia procesos de igualación en los diversos ámbitos de la vida, en los gustos en el vestir, en la música, en la comida, en el hablar. Vemos en los nuevos restaurantes decenas de nombres en inglés. Y mucha gente piensa que por ello son mejores. La homogeneidad va a contrapelo de la diversidad y lleva implícito un desprecio por lo propio y lo local.

En las casetas de cobro de las nuevas autopistas que cruzan el país en lugar de tener tiendas donde se ofrezcan los productos regionales y restaurantes que preparen delicias de la cocina tradicional, hay mini supermercados que ofrecen exactamente los mismos productos industrializados. En todos lo mismo da igual si es Michoacán o Chihuahua. Es una lástima que no se quieran impulsar medidas tan básicas como estas. El negocio de unos cuantos es primero.

Por todo esto, cada vez que desaparece un platillo tradicional, cada vez que se pierde una técnica para cocinar, cada vez que dejamos de usar un ingrediente o un utensilio, no sólo perdemos una opción en el menú. Perdemos parte de nuestra herencia común. Desechamos un saber cultivado durante siglos por nuestros ancestros.

Afortunadamente en los años más recientes se ha ido valorando cada vez más la importancia de la cocina tradicional. Este encuentro es muestra de ello. Día a día las cocineras y los cocineros tradicionales re-viven, vuelven a hacer vivo en sus fogones, este importante legado. Cada vez más somos los comensales que lo reconocemos y lo valoramos.

Por esto, afirmaba al principio de mi intervención, la cocina tradicional va mucho más allá de sus espléndidos sabores y de una romántica nostalgia por el pasado. La cocina tradicional nos dice en cada plato quiénes somos, dónde estamos, qué creemos. Por eso hay que reconocerla, valorarla y difundirla.

Muchas gracias.

No Hay Comentarios